河南两会

近日在郑州隆重召开

师德君了解到

代表委员中不乏

河南省教书育人楷模

和河南省最美教师的身影

他们是——

河南省人大代表、“出彩河南人”2023最美教师史真真

河南省政协委员、首届河南省教书育人楷模张秋萍

河南省政协委员、“出彩河南人”2023最美教师侯文邦

为教育发声的他们

都带来了怎样的议案和提案

讲述了怎样的履职心声呢

一起来看——

河南省人大代表史真真:以人工智能创新举措深化教育改革

潢川县迎宾路小学教师史真真是一位推广阅读的数学老师,她循着“用一颗心脉动一群人的心,用一点光点亮山间更多的灯火”的理想信念,当了一名教师。立足基础教育,放眼大千世界,史真真努力通过网络课程平台为学校开设美术、音乐、体育等网络课,弥补学校教师专业性不足的缺陷。

在今年省两会上,作为省人大代表的她围绕“教师专业发展,教育质量提升”话题提出建议:

在全力建设教育强国的征程中,如何提升教育质量是核心命题。其中,降低生师比、为教师减负,以及引入“人工智能+教育”,是行之有效的关键路径。

目前,过高的生师比使教师负担沉重。一位教师常常要兼顾多个班级的教学任务,不仅每日要完成大量的授课工作,课后还需批改堆积如山的作业,处理繁杂的学生管理事务。据相关调查显示,我国教师的工作时间每周达45.3小时,其中教学时间仅为13.8小时,占比30%。非教学工作负担沉重,让教师几乎无暇深入研究教学方法,也难以针对每个学生的特点进行个性化辅导。长此以往,教师的职业幸福感降低,对教育质量提升产生消极影响。

史真真建议小学生师比调整为13:1左右,初中生师比调整为8:1左右,并根据社会发展的不同阶段动态调整优化生师比,比如每10年调整一次。降低生师比,能让教师从繁重的工作中解脱出来,将更多精力投入到教学研究和学生个性化教育中,从而提升教学质量。

在“人工智能+教育”的浪潮下,生成式人工智能为教育高质量发展打开了新赛道。教师可以利用生成式人工智能产品,高效检索教学资源、自动生成教案,实现自身减负,进而将时间与精力投入到更有价值的课程设计与学生辅导中;也可以借助人工智能对教案进行多维度分析评价,更好地把握教学重难点,精准设计学习活动和靶向作业。此外,人工智能还能生成多模态数字资源,如教学短视频、动画,以及3D模型等,为教学提供更强的资源定制化服务。

当然,在引入“人工智能+教育”时,也需遵循一定原则。要提升人机交互的认知主动性和深度,避免学生过度依赖技术而削弱思维能力;要平衡“课前预设”与“动态生成”的配比,保障课堂教学有序进行;还要强化生成内容的真伪鉴别和安全使用,杜绝“盲信盲从”。

建设教育强国,是一项系统且长期的工程。降低生师比、为教师减负、引入“人工智能+教育”,三者相辅相成。降低生师比和教师减负为“人工智能+教育”的顺利推行提供人力基础,而“人工智能+教育”又进一步助力教师减负和教育质量提升。期待在各方共同努力下,教育质量不断提升,为国家培养出更多优秀人才。

河南省政协委员张秋萍:协同共建良性食育发展生态

实现国民健康长寿,是国家富强、民族振兴的重要标志,也是全国各族人民的共同愿望。

在幼教岗位上工作了40多年,张秋萍的提案依然和食育工程有关。“食育并非单一的学科,也并非独立的领域,‘食育工程’的落实需要多部门、多领域加强合作、握指成拳,协同共建良性食育发展生态,持续输出河南经验、贡献河南智慧。”张秋萍说。

她围绕“食育工程”的深化实践提出建议:

一是组建专家研发团队,贯通基础教育食育体系。

《河南省中小学幼儿园食育指南》的出台为中小学幼儿园开展食育活动指明了方向,但当前基础教育阶段食育的发展态势呈现金字塔形,幼儿园食育起步早,落实最为深入,而高年级阶段由于食育探索起步晚,尚处于摸索阶段。

为进一步推动食育从幼儿园向中小学纵深发展,形成“中小学幼一体化”食育实践体系,张秋萍建议组建高校专家、各学段教研员、一线教师等组成的食育课程研发团队,出版食育教师指导用书和儿童读物,探索食育的深化实施路径,实现食育目标、内容、实施、评价等全方位的有效衔接和纵深推进,打造中小学幼儿园教育新样态,构建具有培德、启智、健体、润美、促劳的食育课程体系。

二是发挥妇联引领作用,推动家庭食育落地生根。

家庭饮食文化圈对一个人一生的饮食生活会产生根深蒂固的影响,张秋萍在食育实践中发现孩子在学校建立的健康饮食生活行为习惯常常因为周末、假期的家庭不良饮食生活方式而难以延续,甚至会产生“5+2≤0”的反作用。

因此,她建议妇联部门应积极启动家庭食育研究,探索家庭食育路径和方法,开展形式多样、内容丰富的食育活动,渗透“健康餐桌·幸福家庭”的理念,引导家庭科学饮食,养成健康的饮食生活习惯;鼓励儿童与家庭成员共同参与食物制作活动,让饮食生活成为家庭情感联结的纽带和文化传承的媒介。

三是加强卫健部门指导,优化学生健康管理方式。

儿童青少年体质及生长发育情况是食育效果最为直接的体现,现阶段各级各类学校已建立健全了学生健康体检制度,但对于体检数据、发育指标数据的分析与应用仍有不足。

张秋萍建议卫健部门开发健康管理数据的数字化平台,根据监测数据科学评估个体膳食营养、体重、骨骼、口腔、视力、脊柱、心理等状况,根据评估结果制订个性化指导方案,指导学校、家长和儿童青少年制订并实施适宜的膳食计划,有效提升儿童青少年健康水平;同时加强中医药文化在学校中的影响辐射范围,开展中医药知识、营养知识的推广活动,帮助儿童青少年提升自我健康管理能力。

四是增强市场监管力度,把好食品安全“入口关”。

民以食为天,食以安为先。

在加大食品安全管理力度的今天,校园食品安全事件依然时有发生,危害儿童青少年健康,产生了不良的社会影响。

“市场监管局应进一步加强对食材质量的监测,保障流向市场的食材的安全性。规范学校食堂的招标和管理流程,让每一种食材的来源、储存方式、烹饪过程都透明化、公开化,确保校园餐桌健康,重获大众对校园食品安全的信任。”张秋萍说。此外,市场监管局应联合农业农村局,认证一批食育食材供应基地,落实从农田到餐桌全过程管理的认证体系,确保食材生产过程、运输装配过程安全环保,食材信息来源可追溯。

五是启动任职资格认证,强化食育从业人员队伍。

在张秋萍看来,目前关于食育的人才培养主要集中于中小学幼儿园的食育师资培训活动,但食育是一个和卫生学、食品学、营养学、教育学等多学科交叉的新兴领域,需要对食育从业人员的专业素养和能力做出判别与鉴定,保障食育从业人员的专业性,才能有效助推“食育工程”的落地。

张秋萍建议人力资源和社会保障局启动食育从业人员的任职资格认证,加强技能培训,定期组织关于专(兼)职公共营养师、营养指导员、营养配餐员等证书考试的认定工作,吸引大批优秀人才加入食育事业。

河南省政协委员侯文邦:做好“土特产”文章,红薯教授有本“红薯经”

“有很多人称我为‘红薯教授’,这个称呼让我感到非常亲切,感到无上光荣,让我更有动力……”

1月17日,在河南省政协十三届三次会议“委员通道”上,对红薯有着特殊感情的省政协委员、河南科技大学甘薯产业研究院院长侯文邦如是说。

种子是农业的“芯片”,要想种出好红薯,得先有好品种。为此,侯文邦走遍了全国很多红薯产区,品尝了上百种红薯后,最终选择口味好、营养价值高、经济效益好的红薯品种推广种植。

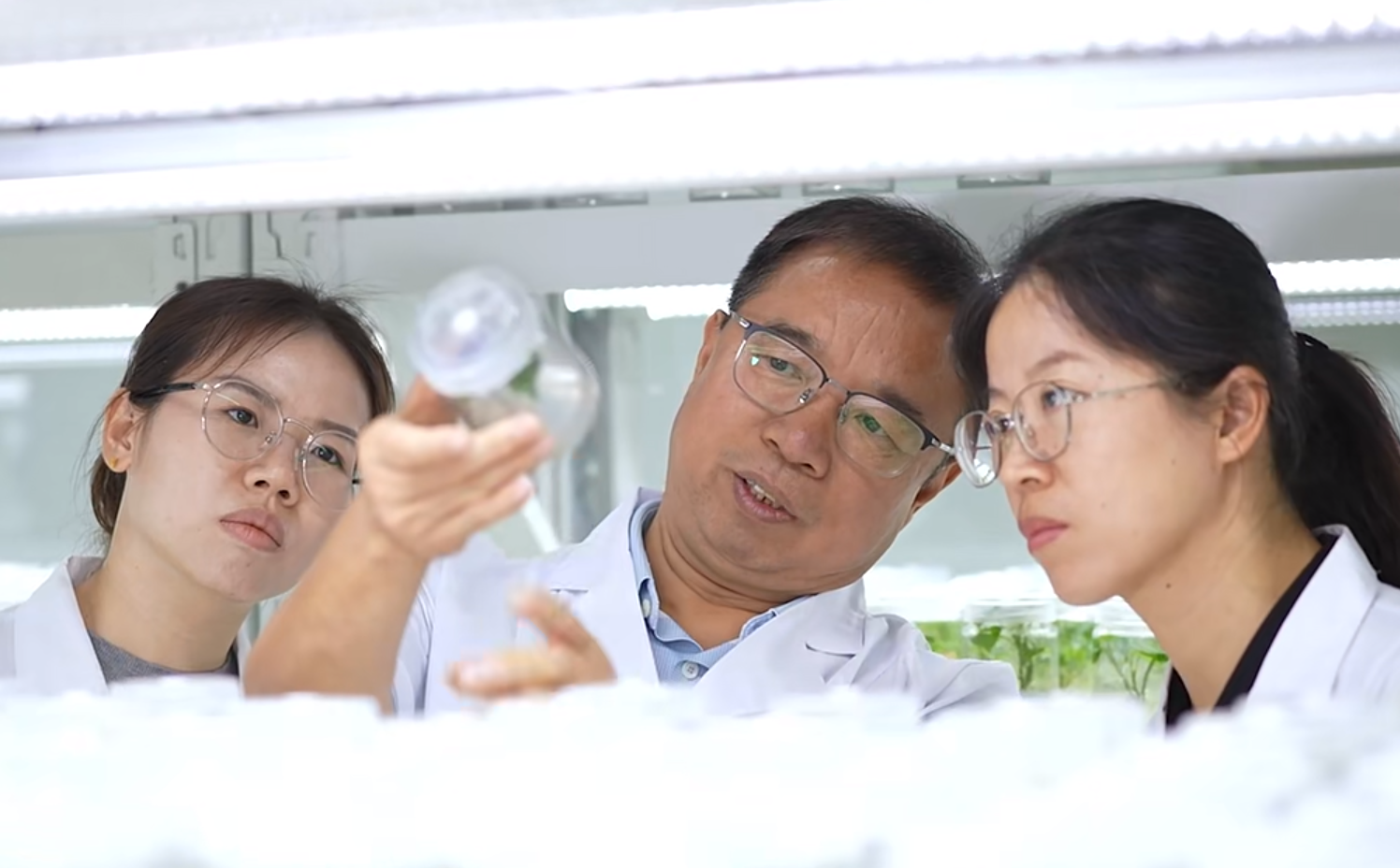

“红薯病毒病被称为红薯的‘癌症’。”为此,侯文邦团队成立了甘薯脱毒工程技术中心,培育并推广脱毒薯苗,目前累计推广种植200多万亩。他还把红薯种植技术培训班搬到了田间地头,拍摄《教授教你种红薯》科普视频,累计推送科普资讯500余篇,培训学员2万余人。

在过去,红薯是充饥保命粮,“红薯汤,红薯馍,离了红薯不能活”成为一代人的记忆。如今,红薯成了消费者公认的保健食品,成了农民致富的金疙瘩。

“我们用产业链思维,让种植户赚钱,引领薯农种出好看、好吃,受消费者欢迎的红薯产品,用实际行动推动乡村振兴。”侯文邦介绍,这些年,仅洛阳红薯产业,就带动5000多农户,增收6000余万元,带动经济效益40亿元。

在侯文邦看来,人才振兴,是乡村振兴的基础。“红薯教授”这个称呼,不仅让他感受到大家对扑在一线科研人员的尊重,也让他感受到了乡村振兴这条路大有可为。

近年来,侯文邦先后获得第二届全国创新争先奖、河南省脱贫攻坚先进个人、“出彩河南人”2023最美教师等荣誉。在刚刚过去的2024年,省工会还资助他创建了劳模工匠创新工作室。

“我们将以此为动力、起点,把更多汗水洒在田地里,继续推进红薯产业做大做强,在广阔的田野上趟出乡村振兴的更多致富路。”侯文邦动容地说。

小红薯,大健康;小红薯,大产业;小红薯,大效益。据介绍,河南红薯种植面积常年稳定在400万亩左右,在全国甘薯生产中占有重要地位,尤其是丘陵旱地,种出的红薯口感好,市场前景广阔。为此,在今年的省两会上,侯文邦建议把红薯产业纳入到我省农业强省建设规划中来。

“我还有个呼吁,河南农业科技人员多,我希望越来越多的青年人才,能把论文写在大地上,出现更多的‘芝麻教授’‘油茶教授’‘山药教授’‘花生教授’……让‘土特产’这篇文章越做越大、越做越强。”侯文邦说。

(来源:河南省教育融媒体采编中心、河南省政协)